|

||||||||

|

||||||||

|

Главная | Поиск по алфавиту | А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я |

||||||||

|

||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

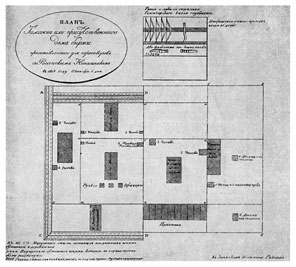

ОсвобождениеК крайнему моему сожалению, должен я опять говорить о Муре. Бумагу иркутского губернатора он называл дерзкой, обидной для японцев, а подарки его столь маловажными, что они годились бы только для какого-нибудь малозначащего японского чиновника. К счастью нашему, свезенные на берег Рикордом подарки японцы из любопытства оставили на время у себя и часы приносили к нам на показ. В них был редкий механизм, для японцев удивительный и непонятный: когда заведешь в них особенную пружину, польется изображение воды и лошадь начнет пить, поднимая и опуская голову несколько раз. Тогда и Мур уверился, что этот подарок не так-то маловажен, как он представлял его. Японцы же уверяли нас, что о часах такой редкой и удивительной работы они никогда не слыхивали. По окончании всех изъяснений о переводе губернаторского письма переводчики предлагали Рикорду прислать на берег то благодарственное письмо, о коем иркутский губернатор упоминает; но мы им на это сказали, что сие дело невозможное, ибо Рикорду предписано вручить сие письмо мацмайскому губернатору уже по освобождении нашем; и потому он не смеет отдать оного, пока мы еще находимся в руках японцев. Переводчики возражение наше тотчас признали справедливым и более уже о письме не упоминали. Между тем Такатай-Кахи, которого японцы употребляли для словесных сношений с Рикордом, привез своим одноземцам новость, а они нам сообщили, что Москва действительно была взята и сожжена французами, которые, однако ж, после с великим уроном принуждены были бежать из России. Такая неожиданная весть крайне нас удивила; мы с нетерпением желали знать, как случились все эти странные происшествия, почему, с позволения японцев, написал я Рикорду записку, чтоб он прислал к нам газеты. На другой день переводчики доставили нам присланный с «Дианы» журнал военных действий и несколько писем на мое имя от разных моих знакомых и родных. Я тотчас объявил переводчикам, что писем своих распечатывать и читать не хочу, а просил Теске запечатать их в один пакет и отослать обратно на корабль. Переводчики похвалили мое намерение и согласились доложить о моей просьбе начальникам. Мне, так же как и им, известно было, что если б я письма распечатал и прочитал, то надлежало бы со всех списать копии, перевести их на японский язык и потом все это вместе отправить в столицу. После переводчики объявили мне, что теперь уже до освобождения нашего писем моих назад послать начальники не соглашаются, но запечатали их в один пакет за своими печатями и прислали ко мне с тем, чтобы я хранил его у себя, не распечатывая, пока не приеду на корабль. На это условие я охотно согласился. Что же принадлежит до журнала, то мы читали его с нетерпением: он заключал в себе происшествия от вступления неприятеля в Россию по самую кончину светлейшего князя Смоленского. Японцы также нетерпеливо желали знать, каким образом случился такой чрезвычайный оборот, и просили нас перевести им описание важнейших военных действий. 3 октября позволено нам было в первый раз видеть Такатая-Кахи. Он пришел к нам с переводчиками, возвратясь с «Дианы». Почтенный старик не умел говорить по-русски, но объяснялся с нами на японском языке посредством переводчиков. С величайшей похвалой и сердечной благодарностью относился он о поступках с ним Рикорда, офицеров «Дианы» и служителей и вообще всех русских, которых он знал в Камчатке. Видев человека, недавно приехавшего из России, мы хотели бы многое кое о чем его спросить, но он не был в состоянии удовлетворить нашему любопытству, потому что обстоятельства, для нас важные, а ему чуждые, не могли доходить до его сведения. Расставаясь с нами, он просил меня уведомить Рикорда письмом, что он виделся с нами. На это я охотно согласился, а он взялся лично доставить к нему мою записку. Наконец, переводчики, по повелению своего начальства, объявили нам, что губернатор бумаги, привезенные Рикордом, находит совершенно удовлетворительными, почему и решился нас освободить. Но прежде нежели последует отправление наше на «Диану», я должен на берегу иметь свидание с Рикордом: надлежало мне лично объяснить Рикорду следующее. Первое – что японцы ни малейшей неприязни к России не имеют, но подарков, присланных от иркутского губернатора, мацмайский губернатор принять не может, ибо, взяв оные, он должен был бы взаимно и от себя послать подарки, что запрещается японскими законами, потому японцы просят, чтоб возвращением подарков мы не оскорбились. Второе – на бумагу их, посланную к Рикорду нынешнего года в Кунасири, полный и удовлетворительный ответ заключается в письме начальника Охотской области, а потому в объявлении, которое их губернатор письменно делает Рикорду, только о сей одной бумаге упомянуто будет. Третье – так как дело будет кончено по письму начальника Охотского порта, письмо же иркутского губернатора писано тогда, когда ему не были известны многие обстоятельства, сопряженные с поступками Хвостова, и притом не знал он намерения японского правительства объясниться по сему предмету с Россией, то мацмайский губернатор не может отвечать на сие письмо. Четвертое – что японцы просят Рикорда написать к первым двум по мацмайском губернаторе чиновникам письмо, объясняющее им, что иркутский губернатор не знает ни о бумагах, самовольно оставленных Хвостовым в японских селениях, ни о ложном извещении курильцев, а также и желание японского правительства снестись с Россией ему известно не было, когда он писал к мацмайскому губернатору. И наконец, пятое – чтобы Рикорд на объявление мацмайского губернатора, с которого копия при свидании нашем ему показана будет, написал ответ, что русский перевод сего объявления он понял хорошо и по возвращении в Россию не упустит представить оный своему правительству. 5 октября был день, назначенный для свидания моего с Рикордом. Японцы предлагали и Муру быть при сем случае со мною вместе, но он, к немалому их и всех нас удивлению, отказался от свидания. Хлебников желал иметь удовольствие видеться со своими сослуживцами и соотечественниками, однако ж японцы не позволили, отговариваясь, что Мура в нынешнем его полоумии и с таким расстроенным воображением нельзя оставить без собеседника, который был бы в состоянии его занимать. Поутру в назначенный для свидания день переводчики принесли ко мне один мою шляпу, а другой саблю и вручили с знаками большого почтения. Платье надел я, по просьбе японцев, то самое, которое они сшили нам еще в Мацмае (фуфайку и шаровары из богатой шелковой материи), нарочно с тем, чтоб нам в нем явиться на свой корабль.[175] Правда, что при таком одеянии сабля и треугольная шляпа не слишком были бы кстати в глазах европейцев, но как для японцев все равно, и они, возвратив оружие, не считали нас уже пленными, то я, желая сделать им удовольствие, не отрекся, по просьбе их, показаться моим соотечественникам в таком странном наряде, в котором им трудно было меня узнать. Притом надобно сказать, что для легкости я носил волосы в кружок, по-малороссийски. Жаль только, что в Хакодате, когда нам объявили о намерении японцев нас отпустить, я выбрил длинную свою бороду и тем причинил немаловажный недостаток в теперешнем моем наряде. Место нашего свидания назначено было на самом берегу, в прекрасной комнате таможенного суда, и оно долженствовало происходить в присутствии трех переводчиков,[176] академика и некоторых других нижнего класса чиновников.  План таможни, где происходили переговоры между П. Рикордом и японцами. Из первого издания книги В. М. Головнина «Записки в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах»Около полудня привели меня в таможенный дом, у которого было собрано множество солдат в богатом парадном платье. Переводчики и я вошли в комнату, назначенную для нашего свидания. Японцы сели на пол, по своему обычаю, а мне дали стул. Вскоре после нас и Рикорд прибыл на губернаторской шлюпке с одним офицером Савельевым, переводчиком Киселевым и небольшим числом нижних чинов, которые остались на площади перед домом, а Рикорд, Савельев и Киселев вошли в ту комнату, где я находился. Предоставляю читателю самому судить, что мы чувствовали при первом нашем свидании. Японцы тотчас подали Рикорду стул, и переводчики, сказав нам, что мы можем говорить между собою сколько времени угодно, отошли в сторону, занялись своими разговорами, не мешая нам и не подслушивая, что мы говорим. Всяк легко может себе представить, что при первой нашей встрече радость, удивление и любопытство мешали нам, при взаимных друг другу вопросах и ответах, следовать какому-либо порядку. Рикорд желал слышать, что с нами случилось в плену, мне хотелось знать, что делается у нас в России. Отчего происходило, что мы, оставив один предмет недоконченным, обращались к другому и т. д. Наконец, я сообщил ему главную цель нашего свидания и объявил желания японцев, а он сказал мне о предписаниях, данных ему от иркутского гражданского губернатора касательно постановления, с обоюдного согласия, между двумя государствами границ и взаимных дружеских связей. Приняв в рассуждение настоящее положение дел, мы согласились, что требования японцев справедливы и мы должны удовлетворить им, а предлагать о постановлении границ и сношений теперь не время, и вот почему именно. Мы уже знали по бумагам, прежде нами переведенным, на каком основании дозволено было японским правительством здешнему губернатору освободить нас и какое объявление предписано ему было нам сделать. Следовательно, на все другие новые предложения с нашей стороны не мог он дать никакого ответа без предписания из столицы, в ожидании коего кораблю нашему непременно надлежало бы остаться в Хакодате. Зимовать же здесь и не быть в полной зависимости у японцев невозможно, ибо хотя гавань и не мерзнет, но зима бывает жестокая и продолжительная. В течение ее люди, живучи беспрестанно на корабле, могли подвергнуться разным опасным болезням, отчего корабль дошел бы до такого положения, что и возвратиться не был бы в состоянии. Сверх того, свирепствующими здесь в зимнее время бурями могло сорвать его с якорей и бросить на берег. Если же выпросить у японцев позволение жить людям на берегу, а корабль, расснастив, поставить в безопасное место, то, по их законам, надобно было бы всему экипажу жить на таком же основании, на каком Резанов со своей свитой жил в Нагасаки, то есть всему кораблю добровольно отдаться в руки японцам и притом в такое время, когда мы должны были предъявить им свои права на три острова, по мнению нашему, несправедливо ими занимаемые. Сверх того, переводчики несколько раз говорили мне стороной,[177] что, невзирая на неблагоприятный ответ японского правительства, случай к восстановлению между Россией и Японией дружеских связей еще не ушел: надобно только, чтоб с нашей стороны поступали осторожно. Когда Рикорд и я кончили наш разговор и согласились на меры, которые нам должно предпринять, японцы показали ему русский перевод объявления мацмайского губернатора, а он написал требуемые ими бумаги, которые Теске перевел на японский язык и, показав своим начальникам, дал нам знать, что они их одобрили. После сего японцы потчевали нас чаем и конфетами, не давая ни малейшего знака, что свидание наше слишком продолжительно. Наконец, мы уже сами видели, что нам пора расстаться. Я проводил своих друзей до самой шлюпки; они поехали на корабль, а я возвратился домой. Товарищи мои с нетерпением ожидали моего возвращения. Я рассказал им все слышанное мною от Рикорда о политических происшествиях в Европе, о разных обстоятельствах неприятельского нашествия на Россию, о некоторых переменах, случившихся у нас в последние годы, о наших родных, знакомых и пр. Я скрыл от них только два обстоятельства: первое, что японцы, посредством Такатая-Кахи, узнали о повелениях, данных Рикорду касательно постановления границ, и еще то, что переводчик Киселев – природный японец. Я утаил это с тем, чтоб не причинить беспокойства и страха наиболее мнительным из моих товарищей, которые до последней минуты сомневались еще в искренности японцев. 6 октября поутру переводчики вручили, с знаками почтения, сабли и шляпы Хлебникову и Муру и сказали, что сего числа мы должны явиться к губернатору и выслушать объяснение его о нашем освобождении, для чего советовали они нам одеться в лучшее наше платье, сшитое в Японии, и представиться губернатору в саблях. На это мы охотно согласились. Около полудня повели нас в замок и в доме главного начальника, где жил губернатор, троих нас ввели в одну комнату, очень хорошо отделанную, а матросов и Алексея в другую. Через несколько минут привели Хлебникова, Мура и меня в большую залу, где находились все бывшие тогда в городе чиновники, академик и переводчики. Их было более двадцати. Все они сидели в два ряда по обеим сторонам залы, куда скоро и губернатор вошел в сопровождении своей свиты. Он занял свое место. Чиновники оказали ему почтение. Мы ему поклонились по европейскому обычаю, и он нам отвечал. Все это происходило по-прежнему, с той только разностью, что оруженосец губернаторский ныне не положил сабли возле губернатора, как то прежде бывало, но, сидя за ним, держал ее обеими руками за конец, эфесом вверх, несколько возвысив. С самого начала губернатор вынул из-за пазухи большой лист бумаги и, подняв оный вверх, сказал: «Это повеление правительства». Переводчики перевели нам эти слова, а чиновники сидели, опустив глаза и не делая ни малейшего движения. Потом, развернув бумагу, стал он читать вслух и по прочтении велел перевести нам в коротких словах то же, что пространнее написано было в бумаге, для нас назначенной, которую мы перевели еще прежде, то есть что поступки Хвостова были причиной взятия нас в плен японцами, а теперь губернатор, уверившись в том, что Хвостов действовал своевольно, освобождает нас по повелению правительства и что завтрашний день должны мы будем отправиться на корабль. Он послал одного из старших чиновников с Кумаджеро объявить то же матросам, а между тем вынул другую бумагу, которую, прочитав вслух, велел Теске перевести оную нам и потом отдать ее мне навсегда. Она содержала в себе губернаторское нам поздравление, и вот ее точный перевод: «С третьего года вы находились в пограничном японском месте и в чужом климате, но теперь благополучно возвращаетесь; это мне очень приятно. Вы, г. Головнин, как старший из своих товарищей, имели более заботы, чем и достигли своего радостного предмета, что мне также весьма приятно. Вы законы земли нашей несколько познали, кои запрещают торговлю с иностранцами и повелевают чужие суда удалять от берегов наших пальбою, и потому, по возвращении в ваше отечество, о сем постановлении нашем объявите. В нашей земле желали бы сделать все возможные учтивости, но, не зная обыкновений ваших, могли бы сделать совсем противное, ибо в каждой земле есть свои обыкновения, много между собой разнящиеся, но прямо добрые дела везде таковыми считаются; о чем также у себя объявите. Желаю вам благополучного пути». Выслушав нашу благодарность, губернатор вышел. Тогда и нам велено было возвратиться в свой дом. Когда мы возвратились домой, начали приходить к нам с поздравлением все чиновники, солдаты и многие другие японцы, а первые три по губернаторе начальника принесли с собою письменное поздравление, которое вручили мне, чтоб я хранил оное на память нашего знакомства. Вот оно в переводе. «От гинмияг.. Все вы долго находились здесь, но теперь, по приказу Обунио-Сами, возвращаетесь в свое отечество. Время отбытия вашего уже пришло, но, по долговременному вашему здесь пребыванию, мы к вам привыкли и расставаться нам с вами жалко. От восточной нашей столицы до острова Мацмай расстояние весьма велико и по приграничности сего места во всем здесь недостаточно, но вы перенесли жар, холод и другие перемены воздуха и готовы к благополучному возвращению. О собственной вашей радости при сем не упоминайте, мы и сами оную чувствуем и с нашей стороны сему счастливому событию радуемся. Берегите себя в пути, о чем и мы молим Бога; теперь, желая с вами проститься, написали мы сие». В тот же день (6 октября) японцы послали одного из чиновников и переводчика Кумаджеро на наш корабль уведомить Рикорда, что последовало формальное от губернатора объявление о нашем освобождении, о чем, по желанию их, я написал к нему письмо. Вечером переводчики в верхних комнатах нашего дома, по приказанию губернатора, угощали нас ужином, который состоял из девяти или десяти разных блюд, большей частью лучшей рыбы, приготовленной в разных видах, дичины, гусей и уток. За ужином потчевали нас лучшей японской сагою (саке), а по окончании угощения принесли в комнату несколько ящиков с лакированной посудой разного рода, назначенной нам в подарки, будто бы от самих переводчиков, за книги, которые правительство позволило им принять от нас, а впрочем, ничего другого брать им не велено. Между тем нам очень хорошо было известно, что подарки сии сделаны были на счет правительства. На другой день поутру (7 октября) оделись мы в лучшее наше платье, а работники и караульные стали увязывать и укладывать в ящики постели наши и другое имущество, не оставляя никакой безделицы, и все это выносили в сени. Наконец, около половины дня повели нас всех к берегу, а за нами в то же время множество рабочих людей несли все наши вещи, сделанные нам подарки и назначенные в дорогу для нас съестные припасы.[178] На берегу меня, Хлебникова и Мура ввели в одну небольшую каморку какого-то строения, бывшего подле таможенного дома, а матросов – в другую. Через несколько минут приехал Рикорд в сопровождении Савельева, переводчика Киселева и небольшого числа нижних чинов. Его с двумя офицерами ввели в ту же самую залу, где я с ним имел свидание, а вскоре после того и мне с Хлебниковым и Муром велено было войти туда же. Там находились, в числе многих других чиновников, два первые по губернаторе начальника, Сампей и Хиогоро. Они сидели рядом в таком положении в рассуждении прочих чиновников, в каком губернатор обыкновенно садится, а для нас стулья были поставлены против них. Сначала старший из них приказал одному из чиновников нижнего класса поднести Рикорду стоявший тут высокий на ножках поднос, на коем лежал ящик, а в нем было завернутое в шелковую материю объявление мацмайского губернатора. Чиновник поднес это Рикорду с некоторой церемонией, весьма почтительно. Перевод сего объявления, по желанию японцев, Рикорд прочитал тут же. После сего подали мне бумагу под названием «Напоминание от двух первых по мацмайском губернаторе чиновников». Она была в таком же ящике и также обвернута шелковой материей, только не на подносе, и подал ее мне не тот уже чиновник, который подносил Рикорду. Хотя я знал содержание сей бумаги, но должен был, для порядка, тогда же прочитать ее. Потом возвратили они подарки иркутского губернатора и показали нам список съестных припасов, которые они намерены были дать нам на дорогу. Наконец, японские начальники, пожелав нам счастливого пути, простились с нами и вышли. Через короткое время, когда все было готово к нашему отправлению, посадили нас всех и с нами вместе Такатая-Кахи на губернаторскую шлюпку и повезли на «Диану», а за нами в ту же минуту отвалило множество лодок, на которых везли наши вещи, подарки и съестные припасы. Когда мы из таможенного дома шли к шлюпке, все японцы, на площади находившиеся, знакомые и незнакомые, прощались с нами и желали нам благополучно достигнуть своего отечества. На «Диане» встречены мы были как офицерами, так и нижними чинами с такой радостью, или, лучше сказать, восхищением, с каким только братья и искренние друзья могут встречаться после подобных приключений. Что же касается до нас, то после заключения, продолжавшегося два года, два месяца и двадцать шесть дней, в которое время, исключая последние шесть месяцев, мы не имели никакой надежды когда-либо увидеть свое отечество, нашед себя на императорском военном корабле, между своими соотечественниками, между теми, с коими служили мы пять лет в одном из самых дальних, трудных и опасных морских путешествий и с коими мы были связаны теснейшими узами дружбы, – мы чувствовали то, что читателю легче можно себе представить, нежели мне описать. |

|

|

|||||||

|